Herzkranzgefäße (Koronararterien)

Die Herzkranzgefäße verlaufen an der Oberfläche des Herzens entlang und versorgen den Herzmuskel mit Blut. Kommt es durch Arteriosklerose zu Ablagerungen in den Gefäßwänden, können Engstellen (Stenosen) und Verschlüsse der Koronararterien entstehen. Man spricht dann von koronarer Herzkrankheit (KHK). Dies äußerst sich für die Betroffenen in typischerweise belastungsabhängigem Druckgefühl, Engegefühl oder Schmerzen in der Brust, manchmal tritt auch nur Luftnot bei Belastung auf.

Ein akuter Gefäßverschluss führt in der Regel zu einem Herzinfarkt.

Bei starken Schmerzen, Druck- oder Engegefühl im Brustkorb, die länger als 5 Minuten anhalten, alarmieren Sie bitte über die Rufnummer 112 den Rettungsdienst.

Diagnostik

Mit einer Herzkatheteruntersuchung ist langläufig die Linksherzkatheteruntersuchung gemeint, bei der Strukturen des linken Herzens untersucht werden, wie Erkrankungen der Herzkranzgefäße, der linksseitigen Herzklappen, und des Herzmuskels. Dieser Linksherzkatheter wird durch einen zusätzlichen Rechtsherzkatheter ergänzt, wenn man durch Messung von Blutdrucken und Blutströmen auf der rechten Herzseite und in den Lungengefäßen eine zusätzliche und genauere Information über die Herzleistung bzw. -belastung erlangen muss. Dies gilt meist zur Untersuchung von Herzfehlern oder zur Diagnose eines Hochdrucks in den Lungengefäßen.

Die Herzkatheteruntersuchung kommt zum Einsatz, wenn nicht-invasive Voruntersuchungen eine relevante Herzerkrankung wahrscheinlich machten oder nicht eindeutig entscheiden konnten. Handelt es sich zum Beispiel um eine Koronargefäßverengung, so kann noch im selben Eingriff eine gezielte Stenosen-Beseitigung durch Implantation von Stents (Gefäßstützen) in die Herzkranzgefäße durchgeführt werden.

Eine Herzkatheteruntersuchung ist ein minimal invasiver Eingriff, der ohne Narkose in lokaler Betäubung der Einstichstelle durchgeführt wird.

Für eine Linksherzkatheteruntersuchung wird zunächst eine Arterie am Handgelenk oder in der Leiste punktiert und darüber ein etwa 1,5 mm stabiler, aber dennoch weicher Plastikschlauch über die Hauptschlagader (Aorta) zum Herzen geführt. Über den Katheter werden die Blutdruckwerte direkt in der linken Herzkammer und Aorta gemessen und die Pumpleistung des Herzens durch Kontrastmittel sichtbar gemacht. Die Kontrastmittelgabe „färbt“ das Blut im Körper so an, dass es in der Röntgendurchleuchtung auf dem Bildschirm sichtbar gemacht werden kann. Der Arzt beurteilt somit nur indirekt die Herzkranzgefäße, da deren Verengungen den sichtbar gemachten Blutstrom einengen oder unterbrechen - dieses Verfahren nennt man Koronarangiographie.

Intrakoronare Bildgebung

Da die Koronarangiographie nur indirekt das Gefäß anhand des mit Kontrastmittel angefärbten Blutstroms darstellt, lassen sich Verengungen gut identifizieren. Die Art und Ausdehnung der Gefäßerkrankung in der Gefäßwand kann die Angiographie allein aber nicht darstellen. In besonderen Situationen kann es für den Behandler hilfreich sein, die Gefäßgröße, die Länge der Ablagerung, das Ausmaß einer Gefäßverkalkung oder die Art der Gefäßläsion (Plaque, Thrombus, Gefäßhauteinriss) genauer zu kennen, um besonders in komplexen Situationen die richtige Strategie und die geeigneten Verfahren zu wählen.

Hier hilft die intrakoronare Bildgebung mit einer genaueren Vermessung des Gefäßinnenraums und der Darstellung der Gefäßwandschichten. Zudem kann die korrekte Stentposition und -entfaltung wesentlich exakter geprüft werden als nur mit dem angiographischen Bild.

Die intrakoronare Bildgebung nutzt zwei unterschiedliche Prinzipien: Schall oder Licht. Beim Intravaskulären Ultraschall (IVUS)-Katheter wird ein winziger Ultraschallkopf und Detektor an der Katheterspitze verwendet, während die Optische Kohärenztomographie (OCT) einen Lichtstrahler und -sensor beweglich in der Katheterhülle einsetzt.

Druckdrahtmessung

Nicht immer stimmen die durch eine Stenose verursachte Minderdurchblutung und der Grad der Verengung im angiographischen Bild überein. Sollte die Koronarangiographie kein eindeutiges Bild über die Behandlungsbedürftigkeit von Koronarstenosen ergeben, kann die Gefäßdarstellung um eine intrakoronare Druckdrahtmessung ergänzt werden. Über einen sehr dünnen Draht mit einem Drucksensor an der Spitze, der in das betroffene Herzkranzgefäß eingeführt wird, wird der Druckabfall hinter der Engstelle gemessen und damit kann indirekt auf die Durchblutung rückgeschlossen werden. So können mittelgradige Engstellen besser eingeschätzt und korrekt behandelt werden.

Therapie

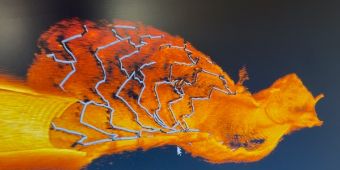

Bei der Behandlung von Koronararterienstenosen im Katheterlabor wird die verengte Stelle mit einem Ballon aufgeweitet und anschließend in der Regel ein Stent eingesetzt. Ein Stent ist eine Gefäßstütze, die aus einem sehr dünnen Metallgeflecht besteht, das dafür sorgt, dass sich das Blutgefäß nach der Erweiterung nicht wieder verengt und Veränderungen in der Gefäßwand abdeckt. Der Stent verbleibt dauerhaft im Gefäß und wird nach und nach von der körpereigenen Innenschicht der Gefäßwand bedeckt. Heute werden nur noch moderne Medikament-freisetzende Stents verwendet, was eine schnelle Heilung des behandelten Gefäßes und eine sehr geringe Rate an neuen Verengungen gewährleistet.

Sind die Herzkranzgefäße stark verkalkt, kann es nötig sein, die Stenosen vor der Stentimplantation mit speziellen Methoden vorzubereiten. Zu diesen Verfahren zählt die Rotablation, bei der die Stenose zunächst mit einem mit Diamantsplittern besetzter kleinen Bohrkopf vorbehandelt wird. Danach kann die Stenose mit speziellen Ballons aufgedehnt und mit Stents behandelt werden.

Entsteht in einem früher implantierten Stent eine neue Verengung, können nach der Aufdehnung spezielle medikamentenbeschichtete Ballons (drug-eluting balloons, DEB) eingesetzt werden. Sie geben wachstumshemmende Wirkstoffe in die Gefäßwand ab mit dem Ziel, eine weitere Verengung zu verhindern. Durch den Einsatz von DEBs kann eine weitere Stentimplantation in der Regel vermieden werden.

Bei instabilen oder schwer erkrankten Patienten kann es notwendig sein, begleitend zur Behandlung im Katheterlabor eine Herzunterstützungspumpe einzusetzen. Diese ist ebenfalls ein Katheter, wird über das Leistengefäß eingebracht, unterstützt die Herzleistung während des Kathetereingriffs und kann, falls erforderlich, auch danach für einige Tage das Herz entlasten.

Unser Leistungsspektrum:

- Koronarangiographie

- Linksherzkatheter mit Ventrikulographie

- Rechtsherzkatheter

- Invasive Druckdrahtmessung

- Intravaskuläre Bildgebung

- PCI (perkutane Koronarintervention) mit Stentimplantation

- Medikamente-beschichtete Ballons (DEB)

- Verfahren zur Behandlung stark verkalkter Koronarstenosen (Rotablation und Lithoplastie)

- Herzunterstützungspumpe

- Vorhofohrverschluss

- PFO-Verschluss nach Schlaganfall

In Kooperation:

- TAVI (Aortenklappenersatz)

- MitraClip (Mitralklappenersatz)

Sie erreichen uns

- Mo

- 08:00 - 16:00 Uhr

- Di

- 08:00 - 16:00 Uhr

- Mi

- 08:00 - 16:00 Uhr

- Do

- 08:00 - 16:00 Uhr

- Fr

- 08:00 - 13:00 Uhr

Klinik Bad Oldesloe

Klinik Bad Oldesloe